久しぶりのさわやかウォーキングという言葉が決まり文句のようになってきています。前回の関ヶ原が10月12日ですから1ヶ月ぶりになります。

今日はもう何度も歩いているJR中央線武並駅から恵那駅までの旧中山道です。最初は2015年、10年前です。少しクスロールしていただくとそのリンクがあります。今回で5回目です。

コースとマップ

今日はやや短めと2コースが設定されています。短めといっても8.8kmあります。私は10.9kmの方です。

このコースは毎回ほぼ同じコースで違うのは武並駅から藤村高札場あたりの東屋に向かうコースが少しずつ変わっているだけです。ですので撮る写真も毎回ほぼ同じ場所になります(笑)。定点観測みたいになっています。下は2015年12月6日に歩いたときのものです。

武並駅〜藤村高札場

JR中央線武並駅、10時20分着です。このところ熊の出没で大変なことになっていますので、もしやと思い、朝、Xでウォーキングが開催されているかどうかを見てみましたら、まだ8時だというのに歩いている人の投稿がありました。

イチョウの紅葉。

スタートして10分くらい、国道19号線を歩道橋で渡ります。

天気は快晴、風もなく、もうすでに上着を一枚脱いでいます。

東屋風の休憩所でトイレを借り、道路沿いに100mくらいで「藤村高札場」です。

「藤村高札場」

高札場は村のうち人通りが多く目につきやすい場所に、一村一か所建てるのが普通であるが、この藤村や竹折村のように二か所に建てた村もある。高札には親子・キリシタン・毒薬・火付・徒党・駄賃銭など多くの札があるが、藤村のこの高札場には二枚掛けてあった。〔享和元年(1801)頃〕

高札場の管理は藩に命じ、村人にはきまりを厳しく守らせ、この前では笠など取らせ礼をさせるなど厳重に取り締らせていた。

(この高札は当時の大きさで尾張藩用のものを書写したものである。)

(Monumentoは、世界中の案内板をみんなで共有しよう!というサービスです)

藤村高札場〜下街道分岐

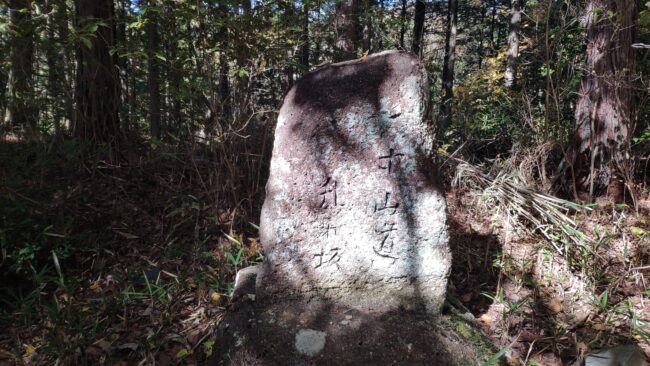

大湫宿から大井宿(恵那)までの中山道は坂がたくさんあり、紅坂、乱れ坂、西行坂などいろいろ名前がついており、全体を十三峠というようです。

途中、岩が牡丹の花のようになっている「ぼたん岩」というものがあります。落ち葉のせいなのか、あまりはっきりしていません。下は2018年のときの写真です。

そのつもりで見れば牡丹です。

「紅坂一里塚」道路の両側に残っています。

一里塚は、慶長9年(1604)徳川幕府の命によって東海、東山、北陸の3道に各一里(約4km)ごとに築かれた里程標で、土くずれを防ぐため頂上には榎の木が植えられました。ここは、紅坂一里塚といいここから江戸へ89里、京へ45里といわれます。

(Monumentoは、世界中の案内板をみんなで共有しよう!というサービスです)

すすきがきれいです。

地域の方でしょう、毎回、休憩所を開いていらっしゃいます。四ッ谷休憩所。

「乱れ坂」みだれ橋とあるのは写真の手前の橋の表記で、この杭の反対側にはみだれ坂と書かれています。

「中山道 みだれ坂」とあります。大名行列が乱れ、着物の裾も乱れるくらいの急な坂ということで名付けられたそうです。

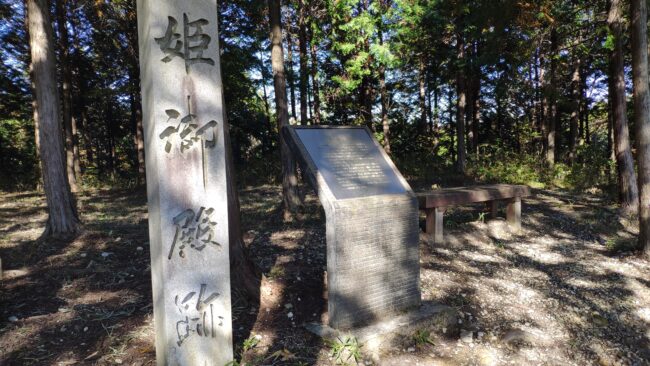

祝坂あたりに左に「姫御殿」小高い丘があり登れるようになっています。天皇家の女性が将軍家に嫁ぐ際、江戸に向かう途中に臨時の休憩所が建てられた場所とのことです。

「姫御殿跡」

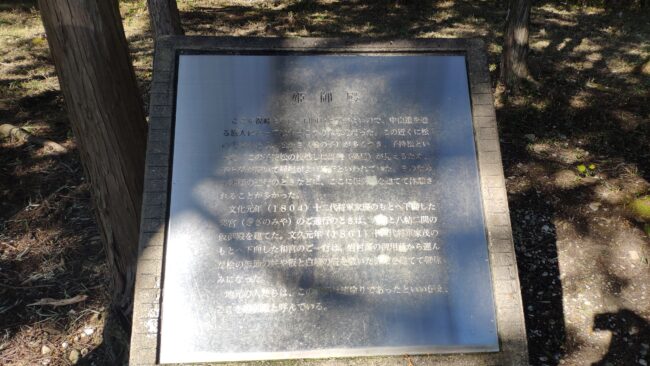

ここを祝峠といい、周囲の展望がよいので、中山道を通る旅人にとってはかっこうの休憩地だった。この近くに松の大木があり、松かさ(松の子)が多くつき、子持松といった。この子持松の枝越しに馬籠(孫目)が見えるため、子と孫が続いて縁起がよい場所といわれていた。そのため姫様の通行のときなどに、ここに仮御殿を建てて休憩されることが多かった。

文化元年(1804)十二代将軍家慶のもとへ下向した楽宮(さざのみや)のご通行のときは、六帖と八帖二間の仮御殿を建てた。文久元年(1861)十四代将軍家茂のもとへ下向した和宮のご一行は、岩村藩の御用蔵から運んだ桧の無節の柱や板と白綾の畳を敷いた御殿を建てて御休みになった。

地元の人たちは、この御殿は漆塗りであったといい伝え、ここを姫御殿と呼んでいる。

(Monumentoは、世界中の案内板をみんなで共有しよう!というサービスです)

天気もいいですし、紅葉も少しずつ進んでいます。歩きながら適当に撮っている写真ですが、多少は快適さが伝わると思います。

「下街道」

「中仙道を上街道といい、ここで分かれて下る道を下街道と呼んだ。下街道は竹折、釜戸から高山(現土岐市)、池田(現多治見市)を経て名古屋へ行く道である。この道は途中に内津峠の山道があるが、土岐川沿いの平坦地を進み、付近には人家も多い。そのうえ名古屋までの距離は上街道より四里半(約18km)近かった。そのため下街道は一般旅行者に加えて商人や伊勢神宮の参拝者も多く大変にぎわった。しかし幕府は中仙道の宿場保護のため下街道の商人荷の通行を禁止し尾張藩も厳しく取り締まったが徹底することができず、幾度も訴訟裁定を繰り返した。

(Monumentoは、世界中の案内板をみんなで共有しよう!というサービスです)

槙ヶ根追分〜十三峠終わり(大湫宿から)

「槙が根立場の茶屋」

江戸時代の末頃ここには槙本屋・水戸屋・東国屋・松本屋・中野屋・伊勢屋などの屋号を持つ茶屋が九戸あった。そして店先にわらじを掛け餅を並べ、多くの人がひと休みしてまた旅立って行ったと思われる(旅人の宿泊は宿場の旅籠屋を利用し、茶屋の宿泊は禁止されていた)。

これらの茶屋は、明治の初め宿駅制度が変わり、脇道ができ、特に明治三五年大井駅が開設され、やがて中央線の全線が開通して、中山道を利用する人が少なくなるにつれて、山麓の町や村へ移転した。そして今ではこの地には茶屋の跡や古井戸や墓地などを残すのみとなった。

(Monumentoは、世界中の案内板をみんなで共有しよう!というサービスです)

なかなか紅葉のいい色合いが撮れませんね。

何度も歩いているのに桜の季節には一度も来たことない「桜百選の園」。

「桜百選の園」と同じところに「槙ヶ根一里塚」があります。ここも両側に残っています。

「伝西行塚」

岐阜県指定文化財(史跡)昭和三十四年十一月十六日指定

恵那市の市街地を一望できる小高い丘の上に築かれ、この塚は、歌聖西行法師の供養のために造られたといわれています。小さな塚の上には、高さ約一・四メートルの五輪塔が立っており、形式的には、室町時代期のものと推定されます。西行がこの地で入寂したという伝説は古くからあり、「慶長十九(一六(四)年に書写された「大井町の長国寺に伝わる『長国寺縁起』に終焉の様子が細かく記されています。

西行塚は、大田南畝(蜀山人)の旅行記『壬戌紀行((O()や秋里離島の『木曽路名所図会』(一八〇五)など、江戸時代の出版物に登場し、古くから中山道の名所の一つとして有名で、今も大切に祀られています。

※この説明板は、西行苑の維持管理をボランティアで行っている新田福寿会」の寄附により製作しました。ここに記して感謝申し上げます。

平成十八年三月 恵那市教育委員会

(Monumentoは、世界中の案内板をみんなで共有しよう!というサービスです)

「西行塚」には展望台が併設されており、恵那山から中央アルプスまで展望できます。町並みは恵那市です。

今日のウォーキングの大湫宿方面から大井宿までのコースを歩いてきますとここで10kmくらい上ったり下りたりを繰り返す「十三峠」が終わります。今日は気づかずに来てしまいましたが、下のような標識があります。2018年の写真です。

江戸から来ますとここから「十三峠」が始まるということです。

十三峠〜恵那駅

JR中央線を渡ります。単線ということではなく、武並恵那間は上下線が分かれています。中津川方面を見ています。

しばらく国道19語線になってしまった旧中山道を歩き、大井宿に入ります。江戸から来ますと大井宿で泊まり、翌朝、覚悟して十三峠に向かうということですね。

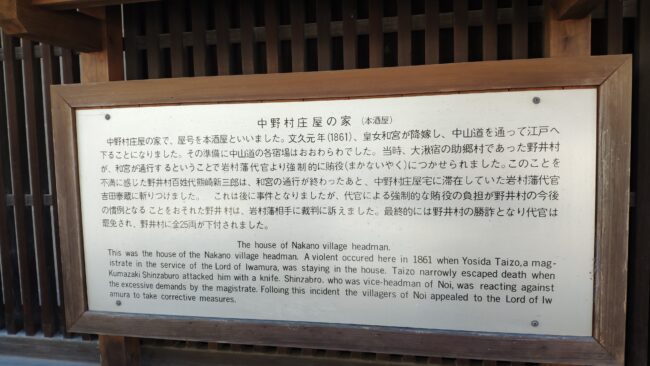

「中野村庄屋の家(本酒屋)」

中野村庄屋の家で、屋号を本酒屋といいました。文久元年(1861)、皇女和宮が降嫁し、中山道を通って江戸へ下ることになりました。その準備に中山道の各宿場はおおわらわでした。当時、大湫宿の助郷村であった野井村が、和宮が通行するということで岩村藩代官より強制的に賄役(まかないやく)につかせられました。このことを不満に感じた野井村百姓代熊崎新三郎は、和宮の通行が終わったあと、中野村庄屋宅に滞在していた岩村藩代官吉田泰蔵に斬りつけました。これは後に事件となりましたが、代官による強制的な賄役の負担が野井村の今後の慣例となることをおそれた野井村は、岩村藩相手に裁判に訴えました。最終的には野井村の勝訴となり代官は罷免され、野井村に金25両が下付されました。

(Monumentoは、世界中の案内板をみんなで共有しよう!というサービスです)

中野村庄屋の家にも暖簾がかかっていますが、旧中山道の商店街では「第16回中山道のれんコンテスト」が行われていました。

恵那駅が見えてきました。13時40分ゴールです。約10.9km、昼食込みで3時間20分でした。

14時1分発の快速で帰りました。久しぶりということもあり、少しばかり疲れたウォーキングでした。

![【おせち 解凍不要 冷蔵 盛付済】【お試しおせち】「田中屋」監修おせち 華ぎんざ [6寸三段 和風おせち 35品目 約3人前] 12/29~31お届け](https://m.media-amazon.com/images/I/51LAp-XkfiL._SL500_.jpg)