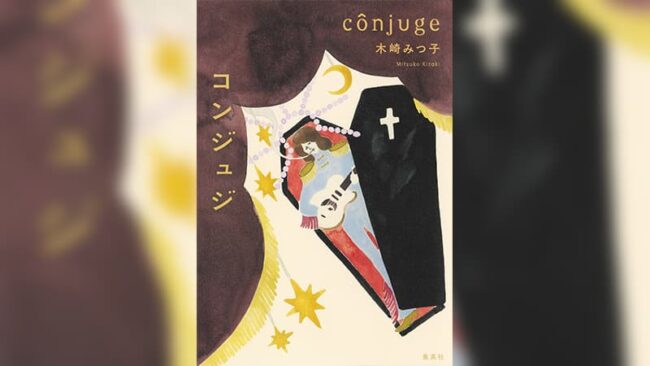

昨年2020年の「すばる文学賞」受賞作であり、2020年下半期の「芥川賞」候補作です。

その「芥川賞」の受賞作は、宇佐美りんさんの『推し、燃ゆ』でした。

川上未映子さん超絶賛

正直なところ、この小説の良さが全くわかりませんでしたので、選評を探していましたら「すばる文学賞」の選者である川上未映子さんとの対談記事がありました。

びっくりするくらい褒めちぎっています。対談なのに川上さんのテンションが上りまくってひとりで喋りまくっています。その褒め方も選者の褒め方ではありません(笑)。

この対談では、この小説のすごいところを川上さんが自分の言葉で読み解いてくれているのですが、それがまた難しく、と言いますか、この小説に感動していない人にはさっぱりわからない言葉で解説してくれています。

ただ、一か所、なんとなく理解できそうになったところがこれです。

この小説を読んだ人は、ひょっとすると主人公の妄想だとか現実逃避の対象としてリアンの存在を位置づけるかもしれないけれど、それはまったく的外れです。主人公が言葉で書かれたリアンの伝記を読み、リアンの歌詞に触れ、そして、せれな自身の言語活動でもって、せれなが生きる現実や感情を作っていく、これはどこまでも肉体的なサバイブをこそ描いているんです。それも、世間に流通していて安心して使える概念をひとつも使うことなく。

わかるのは前半だけで後半は他の部分と同じにようにさっぱりわからなくなるのですが、前半の「リアンが妄想や現実逃避の対象ではない」というところ、そうなんですよね、私にはせりなの中でリアンがどう位置づけられた存在なのかがよくわからなかったんです。いわゆるイマジナリーフレンドじゃないんですよね。

客観的に語られるイマジナリーフレンド

まずこの小説の構造は、31歳のせれなが今からリアンの元へ行くという1ページ程度のプロローグから始まり、続いて回想のようなかたちで11歳の頃からの自分を語っていき、その最後でプロローグ地点に到達し、そして、ラストシーンとして2ページ程度のエピローグで終えるというスタイルになっています。

プロローグでは簡潔にすでに亡くなった存在ではあるがと、リアンと父の二人が示されており、これからこの二人のことが語られていくんだろうと予想できます。

「父は強い人ではなかった」と父の回想から始まります。「過去に二度手首を切っている」と続きますが、リストカッターというわけではなさそうです。そうした父を見限ったのか母は家を出ていき、その後しばらくして父は「この人はベラさん。今日からこの家のお母さんだよ」と言ってブラジル人の女性を家に連れてきます。

人物に実在感がない

父親や母親がどういう人物であったかを書くことに多くは割かれていません。母親はともかく、父親は後にせれなをレイプし、その後も性虐待を続ける人物なのに、その行為自体もそうですが、父親の人物像がほとんど書き込まれていません。

おそらくそれが書きたいことではないということなんでしょうが、この題材で小説を書きながらほとんど実在感が感じられない人物描写でいいのだろうかと思います。それは加害者である父だけではなく、被害者であるせれなも書ききれているとは言えないように思います。どこか読者が持つ性虐待というものの悪質性や卑劣さの概念、性虐待はこんなにひどいものだと読者自身が持っている概念に委ねているように感じてしまいます。

言い方を変えれば、父親による性虐待を書くことを恐れているのではないかとさえ思えてきます。

リアンとの出会い

せれながリアンを知るのは、没後10周年の特集番組です。テレビに映し出されたリアンのモノクロ写真を見て、「写真を見た瞬間、せれなの頭の中で鐘が鳴った」と書きます。せれな11歳、リアンの写真が何歳のものかは書かれていませんが、リアンは32歳で亡くなっています。リアンは、The Cups というロックバンドの中心人物でボーカルとピアノ担当です。

そしてしばらくテレビのインタビュー映像の記述が続くのですが、そこからはあまり「頭の中で鐘がなった」といったインパクトは感じられず、テレビに映し出される映像を客観的に語っているようにしか感じられません。

この小説がリアンの伝記本のよう

その後せれなは本屋やCDショップでリアンについて知ろうとするのですが、お金がないために学校の図書館で見つけた576ページの『リアン・ノートン』という伝記を読み耽ることになります。

このリアンに関する記述がまるで伝記本のように続きます。印象としていですが、この小説の半分以上はリアンの伝記が締めているんじゃないでしょうか。本当に伝記のように生誕からその死まで書かれています。

それが川上未映子さんのいう「主人公が言葉で書かれたリアンの伝記を読み、リアンの歌詞に触れ、そして、せれな自身の言語活動でもって、せれなが生きる現実や感情を作っていく」ということなんでしょうか、多分そういうことでしょう。

リアンの伝記の記述の間に時々せれな自身の生活が挿入されます。ベラさんに子どもができたり、伝記内のリアンの妻に触発されて化粧をしてみたり、自分の体型の変化に気づかず、知らない人にブラジャーつけたほうがいいよと言われたり、父親からブラジャー買いに行こうと言われたりします。

こういうところがさらりと流されていますが、せれな自身は自分の胸の変化に全く無頓着と思われるのに、父親が「せれなの動きに合わせてレーザー光線のように視線を動かしている」とせれなの目線で書かれています。

これじゃあ、せれなも父親も実在感が出てこないように思うんですけどね。

ベラさんのことも知りたいのだが…

ベラさんもかなり曖昧な描写になっています。

ある日突然いなくなり、またある日突然父親の職場に顔を出したと書かれています。父親がせれなに話したんですかね。

お腹の赤ちゃんのこともよくわかりません。父親が会ったと話したようなことが書かれています。

ベラさんが出ていってから父親がせれなの胸やお尻を触ってくる記述があり「心底気持ち悪いと思った」と書いています。

そして2ページにわたってせれなが父親にレイプされる場面が記述されています。「これが地獄の始まりだった」と書きます。

性犯罪は強い者から弱い者にしか向かわない絶対悪ですので、それを小説の中でどう書くかはとても難しいことだと思います。ですので、たとえばその記述は一切なくても言葉ひとつでそれを表現しても構わないとは思います。問題は、被害者視点であればその屈辱感や絶望感を、加害者視点であればその邪悪性をどこまで書ききれるかだと思います。

その点ではこの小説はリアンという非存在との交流に心を避難させることで何かを表現しようとしているんだろうと思います。それが川上未映子さんのいう「(伝記部分の記述という)せれな自身の言語活動でもって、せれなが生きる現実や感情を作っていく、これはどこまでも肉体的なサバイブをこそ描いている」ということなんだと思います。

がしかし、私にはそれがわからないです。

父の死は突然に

あるいはこの小説の中の現実の描写は、リアンの伝記の中に避難したせれなが見ているぼやけた現実なのかも知れません。

父親の暴力が始まります。そして、せれなが高校生になったある日、父親がリアンのポスターを見て嫉妬し暴力的になり始めたことから、つまり、父親がせれなとリアンの領域に侵入し始めたことからせれなの怒りに火が付き、一気に噴出します。

「自殺しろよ」せれなの言葉に父親が暴力で返します。せれなの顔面は血で染まります。

そのまませれながリアンのもとに避難していた2時間後、目覚めて玄関に出るとそこには「元気いっぱいのサボテンのように両腕を広げ」た全裸の父親が倒れているのです。

ベラさんがやってくれたようです。そしてベラさんも自殺(多分)します。

このあたりで約160ページの100ページあたりです。この後何が書かれるんだろう? とは思います。

イマジナリーフレンドとの同棲生活

ここまでのリアンは伝記的な非存在でしたが、父の死を期に、ほぼ完全なイマジナリーフレンドに変わります。と言いますか、そう書きたかったんだろうと思います。

その狙いはわかるのですが、残念ながら文体が変わらないんですよね。相変わらず主観と客観が混在した文章で前半の伝記的記述と同じようにリアンが語られていきます。

父親の死が生かされていないということでもあります。

そして同棲生活は続きます。ところがイマジナリーフレンドであっても実際に一緒に暮らすとなりますと、いろいろ嫌なところも見えてきます。生活観の違いから不満も生まれます。

「なんで家事やらないのあいつ…」なんてことになります。

こうしたせりなの妄想とも、相変わらずの伝記の記述ともつかないこのパートが小説全体の3割くらいを占めるわけです。ですので、これを面白く読めるかどうかで評価も全く異なってくる小説だと思います。

またこのパートは割と多くのロックグループがたどった栄光後の挫折の時期を模してもいます。

リアンの死とせれなの覚醒

リアンは32歳の時、スペインの路地で強盗にあい、暴行を受けたすえ広場の噴水に頭を突っ込んで溺死します。

そして、リアンとの同棲生活がどうなったか判然としないままエピローグに突入します。

セレナはリアンが埋葬された墓地にやってきます。そしてショベルで墓を掘り起こします。棺の蓋を開け、リアンの頬に口づけをし、その横に寄り添い、自ら棺の蓋を閉め、墓守が土をかけてくれることを待つのです。

このラストシーンを川上未映子さんは

そう……本当に私ね、あのシーン、一生忘れないと思うんですけど、主人公のせれなが、父親が死んでもなお、振り払えない悪夢に対して、覆いかぶさってくる恐怖に対して、来るなら来いとシャベルを握って初めて上向きに寝る場面からあの最後のシーンは、本当にたまらなかったです。

と興奮気味に語っています。

少女漫画の影響が色濃く

この小説を評するとしますとこれじゃないでしょうか。

少女漫画の影響が色濃く出ている小説。

決してそれがダメということではないのですが、言葉に対する信頼感があまり感じられない小説ではあります。