読み始めてしばらくは、何だ、これ、ラノベか?! などと思いましたが、読み終わってみれば素敵な小説でした。

人類の滅亡を女性二人の一生で描く近未来小説であり、荒野にただひとり取り残されたようなアポカリプス感漂う物語です。

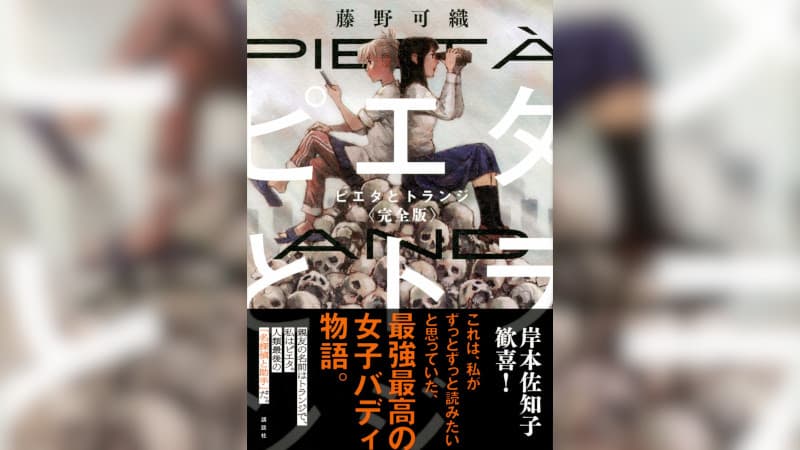

<完全版>とあるのは、「13年に文芸誌『群像』で『8月の8つの短篇』として掲載された作品のうちの一つ」である『ピエタとトランジ』を16年に連作小説として連載したものの単行本化ということです。(引用は「好書好日」から)

その元となった短編がこの<完全版>の最後に掲載されています。単におまけ掲載ではありません。連作で歳を重ねてきたピエタとトランジが80歳を越えてなお互いに「死ねよ」「お前が死ねよ」と、初めて出会った高校生の頃と同じように言い合える関係にあることが示され、それによってこの小説のテーマがはっきりと前景化しています。

最初の短編に書いた女子高生ピエタとトランジを80歳になっても同じ関係でいさせたい、これが<完全版>で書きたかったことなんだろうと思います。上に引用したインタビュー記事でもそのようなことを語っています。

ピエタとトランジは優秀な探偵のトランジとその助手というニュアンスをもって語られますが、ふたりが事件を解決していく話ではありません。また、単行本の帯には「最強最高の女子バディ物語」とありますが、バディとしての関係が描かれていくわけではありせん。

書かれているのは、ピエタのトランジに対する一生変わらない思いです。

高校生のピエタは学内でも浮いた存在で年上の男と付き合っています。その日、学校をサボって男に会いに行こうと電車の中でスカートを履き替えていますとトランジがやってきて「どうせすぐ脱ぐのになんでわざわざ着替えるの」と話しかけてきます。トランジはピエタのことを何も知らないのに次々と本当のことを言い当てていきます。ピエタはトランジを男のところへ連れて行くことにします。男の部屋にいきますと男は死んでいます。

ピエタは一瞬にしてトランジに魅せられたということです。魅せられたの言葉ですとかなり甘くなってしまいますが、思春期に友達ができる瞬間というのはこうしたものでしょう。

その思いは「私は小説家じゃない。これは小説じゃない。記録だ。備忘録。私と親友の冒険についての。」の書き出しにあらわれています。トランジのことを書き残しておくと宣言しています。

高校生の時の出会いが語られ、大学時代、産婦人科医時代、探偵事務所時代、そして最後はアメリカ放浪時代と80歳を超える年齢まで、ずっとトランジへの思いが書き綴られているわけです。

ただ、トランジがこういう人物でこういうことをしたといったことが書かれているわけではありません。探偵と助手のふたりであっても、事件の謎を探ったり、探偵らしく行動する場面はひとつもありません。

実際、トランジについての記述はさほど多くありません。じゃあ何が書かれていたんだろう? と、今思い返してもよく思い出せません(笑)。正直なところ個々のパートはあまり面白くありません。読み飛ばしているところも多いです(ペコリ)。

じゃあこの小説の何がいいのか? 言い換えれば、なぜピエタはトランジに惹かれるのか?

トランジの持つ人の死を呼ぶ体質です。ピエタの彼氏の死もそうですが、その後学校でも次々に人が死んだり消えてゆき半数にもなってしまいます。トランジの死を誘発する体質が周りの者を死に導き、それがまた周りの者に伝搬し、世界中で人が死んでいくことになります。伝染性の感染症が世界中に広がっていくみたいなことです。

殺人事件が起きるとします。依頼をうけてトランジが調査を開始しますとその犯人が自殺してしまったり事故で死んでしまうといった感じで次から次へと伝搬し、いつの間にやらその一帯では多くの人がいなくなってしまいます。

この終末感がこの小説の肝で、これがなければ小説として成り立ちません。

ラストのアメリカ北部(違ったかな? アイスランド?)、人類が滅亡した風景が描かれているわけではありませんし、ふたりが暮らすコミュニティにもまだ人は残っていたと思いますが、なぜか(私には)殺伐たる風景の中に取り残された80歳を越えたピエタとトランジが、互いに「死ねよ」「お前が死ねよ」と言い合っている終末風景が浮かんでくるのです。