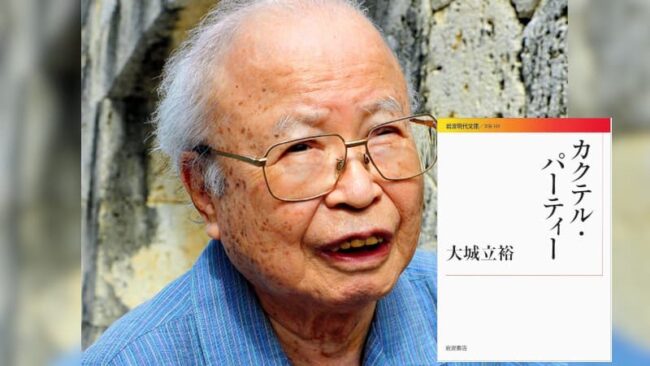

二ヶ月ほど前の中日新聞で特集されていた「大城立裕」さんの「カクテル・パーティー」です。

1967年の作品で、その年の上半期芥川賞を受賞されています。

簡単(ではなくなってしまいましたが…)に内容を書きますと、

本土復帰前のアメリカ統治下の沖縄が舞台です。役所勤めの「私」は、アメリカ人のミラー、中国人の弁護士孫、そして本土出身の新聞記者小川の4人で中国語研究サークルつくっています。「私」は、また、自宅の離れをハリスという兵隊に貸すなど、アメリカともいい関係が築けていると思っています。

ある日、3人は、ミラーから基地内のパーティーに招待されます。パーティーには他のアメリカ人も来ており、終始和やかに、そして知的な会話が交わされます。例えば、沖縄のアイデンティティに関わる帰属の問題、沖縄の歴史や文化、そして戦争の話などが、それぞれ4人の人物像や過去の話を絡めながら進められていきます。

パーティーの最中に、客のアメリカ人の子供がいなくなったと、ちょっとした騒ぎが起きます。皆が基地内を探し回りますが、何のことはなく、琉球人のメイドが連れて帰っていたということで一件落着、パーティーは和やかに終わります。

そして「後章」です。「前章」は「私」の一人称で書かれていたものが、一転して、「私」を「お前」と呼ぶ二人称形式に変わります。

パーティーから戻った「お前」は、妻から、「お前」がパーティーを楽しんでいた、まさにその時間、「お前」の高校生の娘が、離れを貸すハリスにレイプされたと聞かされます。

「お前」は三日三晩悩み苦しんだ後、告訴することを決意し、娘にそのことを告げます。しかし、娘は強く反対します。

告訴したところでハリスが出頭しなければ意味もなく、思い悩んだ末、友人と信じていたミラーに助けを求めますが、一対一の個人の問題であり、アメリカと沖縄の問題を持ち込むべきではないと突き放されます。

第三者である弁護士の孫に助けを求めます。孫は、複雑な思いながらも引き受けますが、中共の支配下となった大陸からひとり亡命している孫は、戦争中、妻が日本兵にレイプされた過去を心ならずも語ってしまいます。

結局、ハリスは出頭拒否を変えることなく、「私」は告訴をあきらめます。

一方、アメリカ人の子どもを連れて帰った沖縄人のメイドが、子どもの親に告訴されたことが明かされます。

そして4人は、再びミラーの家で顔を合わせることになります。ここのみ、文体が戯曲のような会話形式となり、4人の立ち位置がよりあらわになります。

ミラーは、責める「私」に対し、

気違い沙汰だ。親善の論理というものを知らない。二つの国民間の親善といったって、結局は個人と個人ではないか。憎しみにしたってそうだ。一方で憎しみの対決がある。しかし他方でいくつもの親善がある。それをわれわれはできるだけ多くつくろうとする。

といい、それに対し「私」は、

仮面だ。

と言い放ち、続けて、

あなたは傷ついたことがないから、その論理になんの破綻も感じない。いったん傷ついてみると、その傷を憎むことも真実だ。その真実を蔽いかくそうとするのは、やはり仮面の論理だ。

と強い口調で言い、ハリスを告訴すると宣言します。

ここが、この小説の肝です。

つまり、被害者である怒りを抑えて偽りの関係を持とうとすることは、自分が加害者であることをも隠蔽しようとする企てだということです。

この小説の主人公「私」は、今は被害者の立場ですが、戦時中、兵士として、また戦後は通訳として中国大陸で生きてきた際の、自分自身を含めた日本の行為にある種の後ろめたさを感じています。そして、琉球人としてのアイデンティティの問題で言えば、日本(人)との関係で常に揺れ動いており、今の今まで、ほぼミラーと同じ考えにいたのです。

そして、中国人孫は、自らの妻が日本兵にレイプされた過去を持ちながら、

怨恨を忘れて親善に務めるー 二十年間の努力というのはそれです。

と語り、蒋介石が中華民国国民に向けて語った訓示を話すのです。

自分たちはかならず戦争に勝つ。勝ったら日本の国民とはかならず仲よくせよ。われらの敵は日本の軍閥であって日本の人民大衆ではない…

それに対する「私」の言葉が印象的です。

だから私たちは甘やかされ私たちは甘えた。

被害者となった今はじめて、そのことが認識されたということです。

「私」が言います。

このさいおたがいに絶対的に不寛容になることが、最も必要ではないでしょうか。

新聞記者小川の立ち位置は、日本(本土の我々)が沖縄に対してとってきた、そして未だとり続けている他人事のような空々しさや曖昧さ、そしてミラーや孫と同じ「仮面の論理」そのものです。

小川は、中国語でかわされている「私」からミラーや孫への糾弾の会話に、突如、日本語で「それからさきは言わないほうがいい。」と、傍観者よろしく「私」をたしなめようとするのです。

なお、この『カクテル・パーティー』は、1995年、スミソニアン博物館での原爆展が退役軍人たちの反対で中止に追い込まれたことをうけて、戯曲化されており、岩波現代文庫版にはあわせて収録されています。

また、レジー・ライフ監督によりアメリカで映画化され、昨年公開もされているとのことです。