面白かったんですが、そんなに井上光晴さんってのは魅力的な人だったの? って聞きたくなるような小説です(笑)。

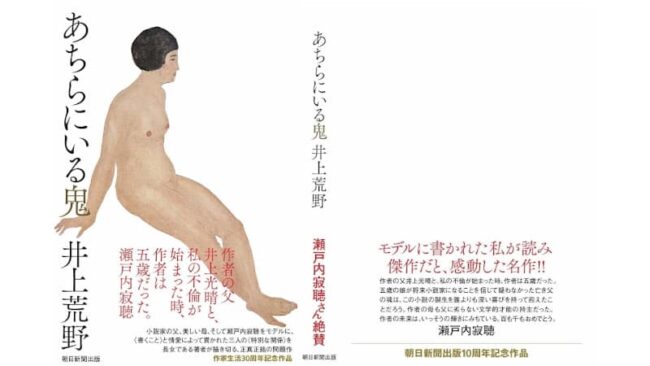

井上光晴さんと瀬戸内寂聴さんが不倫関係になる1966年あたりから、その関係を精算するために寂聴さんが出家する1973年を経て、1992年に光晴氏が癌で亡くなり、そして2014年に母親が亡くなるまでを娘である井上荒野さんが書いた小説です。もちろん小説ですので、井上光晴さんは白木篤郎となり、寂聴さんは長内みはるとなり、母親は笙子となっています。

小説のスタイルは、最初から最後まで「みはる」と「笙子」が交互に篤郎を語るという一人称小説となってはいますが、あらためて事実関係と時系列を比べてみますとぴったりあっていることもあり実話のようにも思えてきます。

当然ながら、他人からみればと実話のように見えますが、著者にとってはふたりの女性の心の内を一人称で書いていくわけですから、事実、あるいは真実というわけではなくすべて創作ということになります。

結論から言いますと、著者井上荒野さんが父井上光晴さんをどんなに愛し尊敬していたかをふたりの女性を通して書いているのだと思います。

そしてもうひとつ、厳しい言い方をすれば、男を中心に回っている女三人の悲劇のような話にもみえます。「みはる」も「笙子」も、そして著者も一生懸命篤郎という男を追い求めているのに、結局、篤郎は何も残さず逝ってしまい、その空虚さに唖然としている女たちにも見えてきます。

まあ、悟ったようなことをいえば、人間関係とはそんなものでしょうし、あらゆる人間の行いは時とともにその意味を失っていくものなんだろうと思います。

ひとりの男をめぐる「愛人」と「妻」のモノローグであるにもかかわらず全編さらりとしていますし、「愛憎」といった言葉とは無縁でみな心の中が美しいです。人間誰しも美しいところもあれば醜いところもあるとは思いますが、「愛人」「妻」ともに醜いところは全くありません。

「妻」は母であり、「愛人」は今では交流もあり、また尊敬もしている作家でしょうからやむを得ないとは思います。それに、寂聴さんと光晴さんが不倫関係にあった時、著者は5歳から12歳くらいだったわけですから、また「妻」は夫の男女関係について顔に出すようなこともなかったらしく、といいますか著者が感じることはなかったということですので、たとえば「愛人」を恨むとかの意識はまったくないのだと思います。

せっかく娘が父親の不倫相手を書くのであれば、もっと辛辣な物語にすればいいのにとは思います。もちろん母親に対してもです。

ただ、小説としては面白いです。