さわやかウォーキング、2ヶ月ぶりです。このところのさわやかウォーキングは近場がなく、高山とか塩尻の方とか静岡、それに京都とか、そんな遠くまでは行けません(笑)。

中央線瑞浪駅からひとつ中津川寄りの釜戸駅まで、約8.4km です。

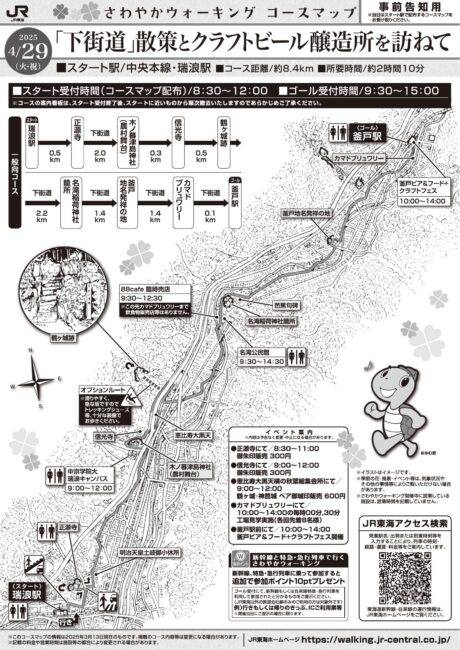

コースとマップ

瑞浪駅〜天徳山正源寺

中央線瑞浪駅、10時15分です。やや風が強いのですがいい天気です。爽やかでウォーキング日和です。

瑞浪駅を出てすぐに地下道を北に進みます。

歩道橋も人でいっぱいです。

天徳山正源寺、臨済宗妙心寺派のお寺です。

本堂はまだ新しいですね。2006年落慶とのことです。寺社の完成は落慶(らっけい)と言うそうです。

下街道〜木ノ暮津島神社(農村舞台)

正源寺から下街道に入ります。歩道橋の辺りからも下街道が続いていたようですが、正源寺へ寄るための別ルートということだったんでしょう。下街道とは中山道の大井宿と大湫宿の間にある槙ヶ根追分から尾張城下(名古屋)に下る街道です。

のどかな田園風景です。のどかなのはこうしてときどきやってくる我々にとってであり、農業を成業としている人には大変なことだとは思います。

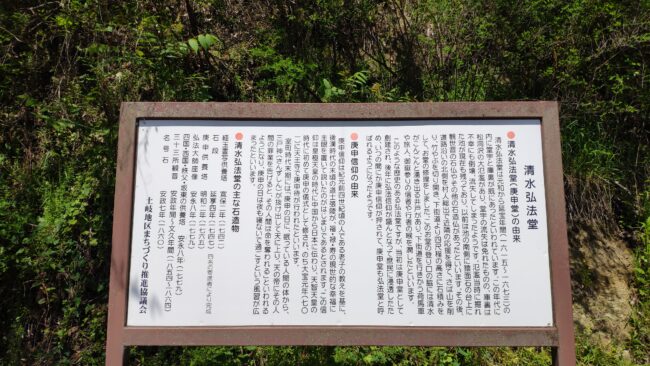

清水弘法堂。

当初は庚申堂として創建され、後年に弘法信仰が盛んとなって庶民に浸透したため、いつの間にか庚申信仰が押されて、庚申堂も弘法堂と呼ばれるようになったようです。

庚申信仰は紀元前四世紀頃の人である老子の教えを基に、後漢時代の末頃の道士張陵が、福·禄·寿の現世的な幸福に主眼を置いて説いたのがはじまりであるとされます。この信仰は皇極天皇の時代に中国から日本に伝わり、天智天皇の時代に初めて庚申の儀式として修され、のち大宝元年(七〇一)に天王寺で庚申待が行われたといいます。

中京学院大学看護学部、短期大学部です。トイレをお借りしました。ありがとうございました。

7年前にもお借りしています。

舞台の向かいにはこじんまりとした木ノ暮津島神社があるのですが撮っていません。この農村舞台を借りてお昼にした記憶があります。今日はまだ11時、お昼には早いです。

瑞巖山信光寺〜鶴ヶ城跡

木ノ暮津島神社のすぐ隣の瑞巖山信光寺、臨済宗妙心寺派のお寺です。最初によって正源寺と同じですね。

本堂と石庭。

中央高速道路と並んで歩きます。

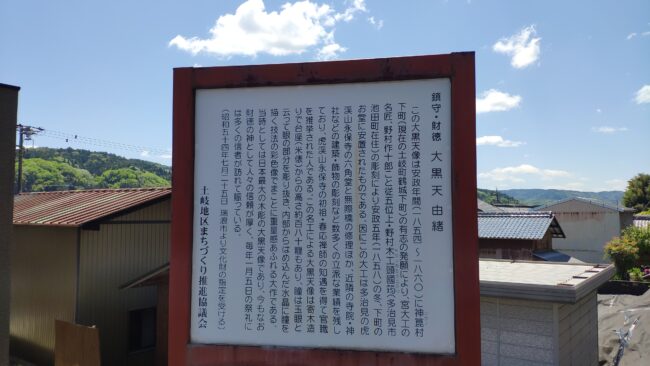

大黒天、木造で目が光っているのは水晶が埋め込まれているそうです。

未知との遭遇。中央高速道路を二度くぐります。

鶴ヶ城跡

鶴ヶ城跡に登ります。

かなりきつい坂です。

本丸への途中、西の出丸から瑞浪市街です。きれいですね。

同じく北東方面、恵那山と少し左にいきますと遠くに中央アルプスが見えます。

本丸跡から東方面だったでしょうか。正面やや左に恵那山です。

鶴ヶ城跡〜釜戸地名発祥の地

下街道を歩きます。土岐川です。

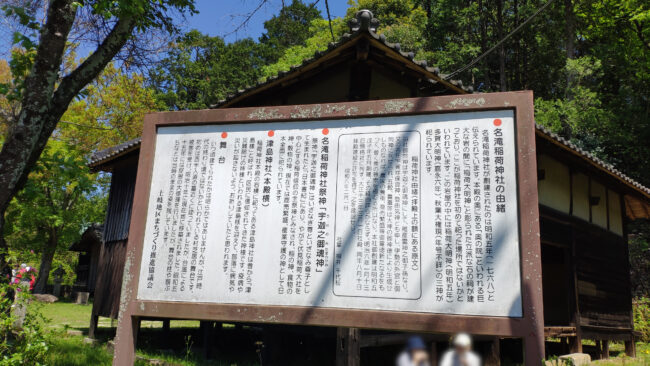

名滝稲荷神社と舞台。今日はここでお昼です。食べ終えて12時44分です。

芭蕉句碑。「いざさらば 雪見にころぶ ところまで」

もう田植えのすんでいる田んぼがあります。

土岐川沿いに下街道を歩きます。

釜戸地名発祥の地。洞の岩がご飯を炊く竈に似ているからだそうです。

下街道〜釜戸駅(ゴール)

下街道を進みます。青空と緑、きれいですね。

ゴールの釜戸駅が見えてきました。その前に今日のタイトルになっているブリュワリーにも立ち寄ったのですが電車の時間もありビールはスルーとなりました。

釜戸駅前。えらく賑わっています。さわやかウォーキングのため? 町のイベントでしょうか。

13時40分の快速で帰りました。約3時間半、マップには約2時間10分とありましたがやけに時間がかかっています。鶴ヶ城はオプションルートになっていることとお昼のせいでしょう。

ということで久しぶりのさわやかウォーキング、鶴ヶ城の上り下りでちょっとばかり疲れました。