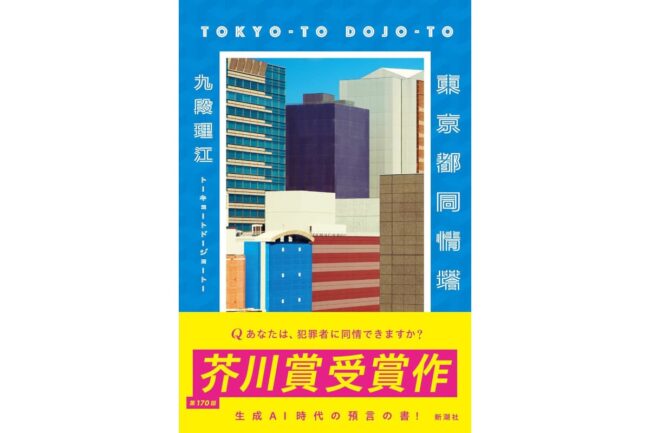

2023年下半期芥川賞受賞作『東京都同情塔』です。著者は九段理江さん、先にデビュー作『悪い音楽』が併載された単行本第一作『Schoolgirl』を読んでいます。

日本人が日本語を捨てたがっている…

その『Schoolgirl』のレビューには「言葉が溢れ出てくるような文章でスピード感」があると書いたのですが、この芥川賞受賞作からも書き始めたら止まらなくなるんじゃないかといった言葉の勢いを感じます。

この小説では建築家牧名沙羅がシンパシータワートーキョーというホモ・ミゼラビリスの収容施設を設計することが物語の軸になっていますので、一見建築に関わる話かと思いますが、それは表向きのもので、最も重要なテーマは現代社会における「言葉」の持つ意味やそれを使う個々の人間はどうあるべきかといった「言葉」の現代的地平を問うていることです。

言葉。日本語。

早い話、世の中にやたら多くなっているカタカナ言葉への疑問はタイトルになっている『東京都同情塔』でも明らかです。牧名沙羅はシンパシータワートーキョーの設計コンペに参加しようとしているのですが、なかなか構想が浮かばず悶々としているときに、ナンパした男性拓人が直感的に漏らした「東京都同情塔」の言葉で一気にもやもやが吹っ飛ぶわけです。

牧名沙羅自身に関する表記もサラ・マキナであったり、その建築事務所がサラ・マキナ・アーキテクツであったりと沙羅本人が自嘲的に使ったりします。ホモ・ミゼラビリスなんてわざとらしいネーミングを持ち出したり、それを主張する学者をマサキ・セトなんてしているのは皮肉というよりも嘲笑的です。

最初の沙羅の一人称パートには、これら、日本語と他言語のカタカナ表記がたくさん出てきます。

「日本人が日本語を捨てたがっている」と牧名沙羅は言っています。

しかし、やはり感じる尻切れトンボ感…

言葉へのこだわりについては、生成 AI やポリコレによる言葉狩りもテーマに関わる重要な要素ですが、それは後回しにして、この小説がどんな物語がみてみますと結構面倒なつくりになっているのです。

最初は沙羅の一人称で始まります。しかし、全体の2割もいかないくらいでいきなりマサキ・セトの論文(のようなもの…)がかなり長く引用され(もちろん著者作…)、それが終わりますと、これまたいきなり拓人の一人称のパートになります。いつ沙羅に戻るのかと読み進んでもいっこうに戻らず、なんと小説は7割程度進んでいるのに、ここで新たな人物マックス・クラインというアメリカ人記者を登場させ、完成した東京都同情塔の取材記のようなものを引用し(これももちろん著者作…)、そして再び拓人の一人称に戻し、残り20ページぐらいになってやっと沙羅の一人称になって終わるのです。

ちょっと批判的なことになりますが、こうしたところにこの作家の未熟さを感じます。別に視点が移動することや引用文のようなものを入れることはいいのですが、それらすべてに中途半端さを感じます。『Schoolgirl』の最後が尻切れトンボで終わっていることと同じです。

これはまったくの想像ですが、沙羅のパートは言葉が溢れ出てくるような文章で一気に書き上げているんじゃないかと思います。それが出切ってしまったところでふと立ち止まって、さてどうするかとあらためて全体の構想を練っているようなところがあります。

読み終えてやっと全体の構想がわかるということです。いや、本当のところは分かりません(笑)。

シンパシータワートーキョーの設計コンペのアイデアが浮かばない沙羅は、ザハ・ハディド設計の国立競技場(が実現したという非実在現実の世界…)を見下ろすシンパシータワートーキョー建設予定地近くのホテルへ拓人を呼び出します。拓人を待つ間に、沙羅の悶々とする心情としてホモ・ミゼラビリスやシンパシータワートーキョーのことが語られ、そしてその後、拓人の言葉「東京都同情塔」で一気にもやもやが晴れるわけですが、その「同情」という言葉を拓人から引き出すために小説の語り手を拓人の一人称に転換させ、拓人に自分は母親から「あなたは生まれてくるべきではなかった」と言われてきたと語らせます。拓人の母親の人物像をイメージさせるためにレイプ、パパ活、中絶、万引き、窃盗という言葉を早くから散りばめていますし、沙羅と拓人の年齢差から逆にママ活という言葉も使い、レイプの妄想(かどうかはわからない…)を拓人ではなく沙羅のパートで使っています。拓人が沙羅に母親の姿を重ね合わせるための仕掛けです。ただ、いずれも明確なものではありません。

そして、数年後、東京都同情塔は完成し、拓人はそこの刑務官として働いています。その時間経過を一気に進めるために、レイシストと言われているマックス・クラインというゴシップライターを登場させてポリコレお構いなしの取材記を入れ、その取材対象として拓人を再登場させ、そのつながりで、今はサラ・マキナ・アーキテクツをたたみ表舞台から姿を消している沙羅を取材させ、最後は沙羅の一人称に戻すというつくりになっているのです。

率直なところ、こんなややこしいことをせずに全て沙羅の一人称で語りきってほしいと思います。

頭の中に検閲者がいる…

という、なんとも判然としない小説なんですが、唯一はっきりしていることはやはり著者の「言葉」へのこだわりであり、この小説からは言葉を使う仕事をしている者の悶えのようなものが強く感じられます。

沙羅は常に自問自答しながら言葉を発します。それを頭の中に検閲者がいると言います。

もちろん沙羅イコール著者ではありませんが、沙羅のパートの言葉の勢いからすれば最も著者の心情が現れているパートと考えられます。

沙羅の暮らす近未来でなくとも、現代人であれば誰もがポリコレ、性的表現、ハラスメントなどなど、日々これは誰か人を傷つけはしないかと注意深く言葉を選んでいます。それを苦痛と感じるかどうかは人それぞれですのでそれは置いておくとして、問題は検閲されていると感じる感覚がどこから生まれるかです。

今や隠遁生活でも選択しない限り、SNS 的つながりを拒否することはできなくなっています。基本的には個人と社会というのは対立概念ですので、より広い社会で生きることを求めれば個人への抑圧はより強くなります。当然ながら人は皆それぞれですので、より多くの人とつながろうとすれば、早い話、気を使わなければならないことが多くなります。

単純化すれば自己検閲とはそういうことでしょう。実際にこの著者が小説を書く際にそうした自己検閲的意識を持つわけではないのでしょうが、意識せざるを得ない窮屈さを感じているのではないかと思います。

この小説の中の沙羅は東京都同情塔完成後に自らを社会から切り離す選択をしています。しかしそれが何の解決にもならないことは明らかで、結局マックス・クラインの取材を受けることで再び社会への挑戦を続けることになります。

「そうだ、質問に答える前に、もうひとつ条件があったんだ」

「記事の中に、私がドローイングと建築の違いについて説明する箇所を入れてほしいの

《私のドローイングは建築を構想するためのアイデア出しに過ぎません。ポルノを見ただけで『女を知った』なんて満足してほしくない。私はあくまで、実際に手で触れられ、出入り可能な、現実の女でありたいということです。みずから築いたものの中に、他人が出たり入ったりする感覚が、最高に気持ち良いのです》」

「それはつまり、さらにとってドローイングとはポルノで、建築はメイクラヴ、という理解であってる?」

マックスの問いに対して、沙羅はどう取るかはあなたの自由と答えるだけです。

沙羅は自身の中の検閲機能なんかに負けないよと言っているわけですが、ただ、このポルノの比喩自体はかなり唐突な印象です。

この著者はいわゆるポリコレ的なものを打ち破る何かが欲しかったんじゃないかと思います。その選択が性的表現であり、その意味で言えば、そもそものシンパシータワートーキョーというものの発想にも性的なものがあるような気がしてなりません。ザハ・ハディドの国立競技場案にあれこれ異論が生まれて修正案が出されたとあり、その修正案に対してまるで女性器のようだと記しています。小説の中で完成するそれはザハ・ハディドのオリジナル案ではありますが、その隣に天にそびえ立つシンパシータワートーキョーです。

どう考えても性的発想からでしょう。著者の心の中までは分かりませんのでそれはそれとして、しかし、そのどちらもが現実にはこの世に登場しなかったということがさらに重要なことです。

生成 AI と記号接地…

沙羅は、マックス・クラインのインタビューを受けた後、雨の神宮外苑を歩き、東京都同情塔を見上げる新宿御苑に向かい、拓人に電話をします。

今、何していたのと尋ねられた拓人は

「伝記を書いていた。建築家の女の人の」

「本気だよ。でも長い文章なんか書いたことないから苦労している。全然進まないし…どうでもいい自分のことばかり書いちゃうんだよ」

「君の知っている建築家のエピソードを適当に入力して、『伝記っぽい文章にして』って built に頼めばいいじゃない」

「もちろん、何回もやってる。でも僕の目を通した建築家の女の人じゃないと、なんか伝記にならないんだよ。なんとなくだけど、でも絶対に、『違う』って体が拒否している。僕の中に住んでいる検閲者が、それは伝記じゃなくてただの文章だって言ってる。フォルムとテクスチャーがない、ただのクソ文、ファッキン・テキストだって」

この小説には生成 AI が登場します。物語の展開に関わってくるわけではありませんが、沙羅は日常的に AI-built という生成 AI をツールとして使っています。近未来を演出するためのアイテム以上の位置づけは感じられませんが、言葉の問題をテーマとしている以上、2024年の今にあっては持ち込まざるを得ないということでしょう。

沙羅は AI-built に向かって「文盲」と言葉を投げつけます。その言葉が放送禁止用語的差別語であることからあえて使っているのだと思いますが、この小説には、そこかしこに「地に足のついたもの」とそうでないものといったニュアンスの表現が頻繁に出てきます。

生成 AI が解決できない(だろう…)問題に「記号接地」という概念があります。言葉に身体感覚が接地していないということを指しています。たとえば生成 AI が「いちごは甘い」と言う時、AI はいちごの甘さを身体感覚として感じた経験から発しているわけではなく、単に膨大なデータの中から「いちご」の次に来るべき言葉は「甘い」であると文字列を予測しているだけということです。

この小説の著者は生成 AI に対してそうした感覚を持っているのだと思います。ただ、そうした感覚以上のものをこの小説から感じることはありません。

ラストは混乱の極み…

そしてラストは、雨の中、東京都同情塔を見上げながら黙考する沙羅で終わります。

でも、はっきり言って何を言っているのか分かりません(笑)。

この最後の4ページは混乱の極みであり、著者の中の堂々巡りがそのまま言語化されているような文章です。

この著者は何に混乱しているのでしょう。やはり、言葉? たとえば、いま自分が発している言葉は本当に自分のものなのだろうかと問うているとか?

もしそうだとすれば、それは現代人誰もが抱える、とにかく何がなんだかよくわからないこの世界感覚であり、もう耐えられない、誰か正解を教えてという感覚だとは思うのですが、でも違いますね。

率直に言って、まとめられなかったんだと思います。